La Mosaïque et la Peinture Byzantine

Les mosaïques et peintures iconographiques byzantines, antérieures à la crise iconoclaste sont rares, la majorité des images sacrées ayant été détruites, ainsi qu'un grand nombre d'exemplaires profanes, néanmoins ce qui subsiste permet de connaître les règles et caractéristiques suivies par la peinture et la mosaïque de ces siècles.

Les œuvres byzantines sont des représentations réalistes et d’un chromatisme très riche. Elles utilisent dans l’ensemble un langage stylistique hérité de l’Antiquité romaine et de la Grèce classique. D’une certaine manière, la proposition esthétique est une version rudimentaire et orientale de la Renaissance qui atteindra l’Occident huit siècles plus tard.

Œuvres byzantines remarquables

- Mosaïques à San Vitale de Ravenne

C'est en Italie que l'on conserve le plus d'exemples de mosaïques ecclésiastiques des VIe et VIIe siècles. L'un des plus importants est la décoration de l'église Saint-Vital de Ravenne, où se distinguent la mosaïque de l'abside et les représentations picturales de Justinien et Théodora.

La scène centrale est présidée par le Christ Pantocrator, vêtu de pourpre (couleur symbolisant la souffrance qu'il a endurée sur la croix), tenant dans sa main gauche le rouleau de la Torah, qui symbolise l'accomplissement de la tradition juive en Christ. Dans sa main droite, il tient une couronne qu'il remet à Saint Vital, dont le nom est inscrit en haut, tout comme celui d'Eclessio, l'évêque qui fit construire cette église et qui tient dans sa main une maquette de celle-ci. À leurs côtés se trouvent deux archanges qui les accompagnent. Sous le Christ, on distingue quatre fleuves représentant le paradis. Les scènes présentent un certain naturalisme, sont schématiques et utilisent des symboles simplifiés (hiératiques).

-

"Pantocrator" à Saint Vital de Ravenne

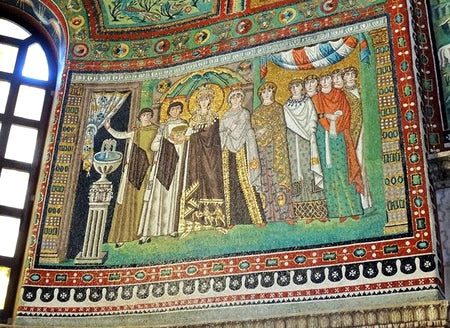

Sur le fond doré et vert se détache la mosaïque de Justinien, accompagné de sa suite à droite et de religieux à gauche. Il porte dans ses mains une grande coupe d'or qui, à l'image de l'épiphanie des rois mages, est offerte au Christ Pantocrator de l'abside centrale. La garde impériale porte un bouclier décoré de symboles religieux "XP" (chrismes) et dans la main gauche, les clercs sont menés par Maximilien portant une croix.

-

"Justinien" à Saint Vital de Ravenne

Les personnages sont représentés de façon plate, ce qui accentue d'autant plus l'intérêt symbolique de l'œuvre : l'union entre le pouvoir ecclésiastique et civil réunis dans l'empereur.

Le panneau opposé est la mosaïque de Théodora, impératrice et épouse de Justinien. Elle, accompagnée de sa suite d’hommes et de dames dans une ambiance palatiale, offre également à Christ un calice d’or. Les figures, encore une fois, sont plates et dépourvues de tridimensionnalité.

-

"Théodora" à Saint Vital de Ravenne

- Mosaïques dans la Basilique Saint-Apollinaire in Classe

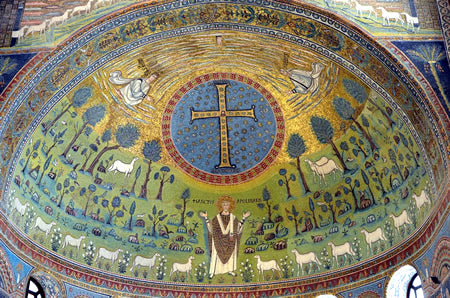

Un autre des principaux exemples de la mosaïque byzantine du VIe siècle est la basilique Saint-Apollinaire in Classe. La mosaïque centrale (absidiale) se compose d’un pantocrator dans un médaillon avec une croix. Dans la partie supérieure, on voit le fond doré avec des images de la transfiguration avec le prophète Élie et Moïse, et la main de Dieu qui montre la croix. Saint Apollinaire est représenté en prière, dans un paysage peuplé d’arbres et de douze agneaux de chaque côté, faisant allusion aux douze apôtres.

-

"Abside de la Basilique Saint-Apollinaire in Classe"

- Mosaïque Basilique Sainte-Agnès-hors-les-murs

Réalisée au VIIe siècle, la mosaïque se distingue comme l’abside centrale de la Basilique Sainte-Agnès-hors-les-Murs, à Rome. Sainte Agnès est placée au centre de l’image sur un fond doré avec des textures abstraites. À ses pieds, on aperçoit deux flammes qui symbolisent le martyre. Au-dessus de sa tête se trouvent deux bandes bleues représentant le ciel étoilé et les nuages, d’où sort la main de Dieu tenant la couronne de son martyre. À ses côtés se tient le pape Honorius Ier tenant la maquette de l’église et, à sa gauche, le pape Symmaque, qui s’opposa à l’unification des pouvoirs politiques et religieux (césaro-papisme), qui prévalait depuis Constantin Ier.

-

"Mosaïque dans la Basilique Sainte-Agnès-hors-les-Murs"

- Peintures au Monastère Saint Apollon d'El Bawit

Le dernier et unique exemple faisant référence à la peinture murale byzantine antérieure à l'iconoclasme est l'abside du monastère de Saint Apollon d'El Bawiten Égypte. La fresque présente une simplicité figurative et est décorée en deux phases superposées : dans la partie supérieure, le Christ Pantocrator à l'intérieur d'une ellipse en forme d'amande (mandorle), flanqué des archanges Michel et Gabriel. La phase inférieure représente la Vierge en majesté avec l'Enfant sur ses genoux, entourée des figures des douze apôtres et de deux saints locaux. Les visages montrent un type de peinture linéaire et l'utilisation de couleurs vives en contraste.

-

"Peintures au Monastère Saint-Apollon d’El Bawit"

Le style byzantin

En conclusion, bien que rares soient les exemples d’images sacrées ayant subsisté après la crise iconoclaste, il a été possible de déterminer certaines des préférences des premiers auteurs byzantins. La simplicité plastique et la complexité thématique sont la base du style byzantin, qui aspirait, à travers sa majesté, à retrouver la magnificence classique tout en innovant.

↑Haut de page

0 produits